夏の気配を感じる頃となりました。いかがお過ごしでしょうか。

お土産の買い忘れや、お気に入りの商品をもう一度いかがですか。

”法師オリジナル”な商品もそろえております♪

-

法師 御湯印(ごとういん・ごゆいん)

¥330

1300年前に、白山大権現からのお告げを受けた泰澄大師によって粟津の地で掘り当てられた霊泉とも言われる粟津温泉。 日本三大霊峰『白山』に宿る神様が、人々の怪我や病を治すために与えてくれたものと言われており、北陸最古の名湯。その法師の湯の「御湯印」(ごとういん・ごゆいん)です。 中央に仏法僧を意味すると言われます「丸に三ツ星」の家紋、魔除けの鬼瓦があしらわれております。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈法師について~北陸最古の宿~〉 開山1300年を迎えた日本三大霊峰「白山」の歴史と同じくして法師の歴史も始まりました。 白山で厳しい修行をしていた泰澄大師の夢枕に白山大権現が現れ、地中深く隠れた霊泉のことを告げました。 その神のお告げに従いこの粟津へ赴き、霊泉を掘り当てた大師は、これまでずっと身近に使えていた弟子の雅亮法師に湯宿を建てさせ、その湯守りをまかせました、これが「法師」の始まりでございます。 雅亮法師以後、二代目より法師善五郎が代々継承し、その後四十六代に渡り一族のみで経営を続けている世界でも珍しい旅館として現在も湯を守り続けております。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【法師 御湯印(ごとういん・ごゆいん)】 ■法師 御湯印(ごとういん・ごゆいん)1枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

泰澄大師 御湯印(ごとういん・ごゆいん)

¥330

1300年前に法師の湯が掘り当てられるきっかけとなった、奈良時代の修験道の僧、泰澄(たいちょう)の御湯印です。泰澄が始めて登頂し、開山した白山が描かれています。 御湯印としてお楽しみいただけるほか、ポストカードサイズのフレームに入れてお楽しみいただけます。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈泰澄大師について〉 奈良時代の少し前、越前(福井県)国麻生津(あそうづ)に誕生した修験道の僧。 14歳の頃から越知山(おちさん)で修行して霊験(れいけん)を高め、養老元年(717)、36歳の時、夢のお告げを受け白山に初めて登頂、開山しました。 越の大徳(こしのだいとく)とも称され、元正天皇(げんしょうてんのう)の疱瘡(ほうそう)を加持祈祷(かじきとう)で全快(ぜんかい)へと導いたともいわれ、その白山信仰は越前を中心に都でも広まり、白山は修験(しゅげん)の霊場となりました。 〈白山信仰について〉 富士山・立山と並ぶ日本三名山・日本三霊山に数えられる福井県、石川県、岐阜県にまたがる名峰「白山」。雪を頂き、光を浴びて輝く姿に、古来より人々は白山を「白き神々の座」と信じ、崇めてきました。 日本では、もともと「山」に対して二つの信仰が存在してきました。 一つは遠くから眺めて神秘を感じ、山の神に感謝を捧げる「遥拝(ようはい)」で、北陸道筋には、白山を眺めるための「遥拝所(ようはいじょ)」が設けられていました。 もう一つは、山中に分け入って厳しい修行を積み、宗教的境地を目指す「修験」で、白山には全国から修験者(山伏)が集まりました。 どちらの信仰においても、白山ほど霊峰という冠が似合う山はなく、神々しいまでの美しさは多くの人を魅了し続けています。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈法師について~北陸最古の宿~〉 開山1300年を迎えた日本三大霊峰「白山」の歴史と同じくして法師の歴史も始まりました。 白山で厳しい修行をしていた泰澄大師の夢枕に白山大権現が現れ、地中深く隠れた霊泉のことを告げました。 その神のお告げに従いこの粟津へ赴き、霊泉を掘り当てた大師は、これまでずっと身近に使えていた弟子の雅亮法師に湯宿を建てさせ、その湯守りをまかせました、これが「法師」の始まりでございます。 雅亮法師以後、二代目より法師善五郎が代々継承し、その後四十六代に渡り一族のみで経営を続けている世界でも珍しい旅館として現在も湯を守り続けております。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【泰澄大師 御湯印(ごとういん・ごゆいん)】 ■泰澄大師 御湯印(ごとういん・ごゆいん)1枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

雅亮法師 御湯印(ごとういん・ごゆいん)

¥330

1300年前に法師の湯が掘り当てられるきっかけとなった、奈良時代の修験道の僧、泰澄(たいちょう)の弟子の雅亮法師(がりょうほうし)の御湯印です。 泰澄大師から法師の湯守りを任されたことから、法師の丸に三つ星の家紋を配しました。 御湯印としてお楽しみいただけるほか、ポストカードサイズのフレームに入れてお楽しみいただけます。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈雅亮法師について〉 雅亮法師は、泰澄大師を白山山頂までご案内した樵夫・笹切源五郎の次男であり、大変信頼が厚かったといわれます。 白山で神のお告げを受けて粟津へと足を運んだ泰澄大師は、すぐさま村人に協力を申し出て、力を合わせながら霊泉を掘り当てることに成功しました。そして、病人がその湯に浸かると、たちまち長患いが治ってしまったというのです。そこで泰澄大師は、自身の弟子である雅亮法師に命じて、一軒の湯治宿を建てさせました。 雅亮法師は、泰澄大師を白山山頂までご案内した樵夫・笹切源五郎の次男であり、そのような経緯を経て作り上げられた湯治宿というものが、ほかならぬ「法師」なのです。 泰澄大師から法師の湯守りを任せられた雅亮法師は、自身の養子を初代善五郎と命名し、法師を築き上げていくことになりました。「法師」と呼ばれる宿の、四十六代にわたる歴史は、そこから始まったのだといわれております。 〈白山信仰について〉 富士山・立山と並ぶ日本三名山・日本三霊山に数えられる福井県、石川県、岐阜県にまたがる名峰「白山」。雪を頂き、光を浴びて輝く姿に、古来より人々は白山を「白き神々の座」と信じ、崇めてきました。 日本では、もともと「山」に対して二つの信仰が存在してきました。 一つは遠くから眺めて神秘を感じ、山の神に感謝を捧げる「遥拝(ようはい)」で、北陸道筋には、白山を眺めるための「遥拝所(ようはいじょ)」が設けられていました。 もう一つは、山中に分け入って厳しい修行を積み、宗教的境地を目指す「修験」で、白山には全国から修験者(山伏)が集まりました。 どちらの信仰においても、白山ほど霊峰という冠が似合う山はなく、神々しいまでの美しさは多くの人を魅了し続けています。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈法師について~北陸最古の宿~〉 開山1300年を迎えた日本三大霊峰「白山」の歴史と同じくして法師の歴史も始まりました。 白山で厳しい修行をしていた泰澄大師の夢枕に白山大権現が現れ、地中深く隠れた霊泉のことを告げました。 その神のお告げに従いこの粟津へ赴き、霊泉を掘り当てた大師は、これまでずっと身近に使えていた弟子の雅亮法師に湯宿を建てさせ、その湯守りをまかせました、これが「法師」の始まりでございます。 雅亮法師以後、二代目より法師善五郎が代々継承し、その後四十六代に渡り一族のみで経営を続けている世界でも珍しい旅館として現在も湯を守り続けております。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【雅亮法師 御湯印(ごとういん・ごゆいん)】 ■雅亮法師 御湯印(ごとういん・ごゆいん)1枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

法師 御湯印 3枚セット

¥880

法師の〈御湯印〉と白山の神のお告げに従い法師の湯を掘り当てた泰澄大師と大師の命により湯宿を建て、湯守になった弟子の雅亮法師の法師御湯印 3枚セット。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈法師について~北陸最古の宿~〉 開山1300年を迎えた日本三大霊峰「白山」の歴史と同じくして法師の歴史も始まりました。 白山で厳しい修行をしていた泰澄大師の夢枕に白山大権現が現れ、地中深く隠れた霊泉のことを告げました。 その神のお告げに従いこの粟津へ赴き、霊泉を掘り当てた大師は、これまでずっと身近に使えていた弟子の雅亮法師に湯宿を建てさせ、その湯守りをまかせました、これが「法師」の始まりでございます。 雅亮法師以後、二代目より法師善五郎が代々継承し、その後四十六代に渡り一族のみで経営を続けている世界でも珍しい旅館として現在も湯を守り続けております。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【法師御湯印 3枚セット】 ■法師 御湯印(ごとういん・ごゆいん)1枚 泰澄大師 御湯印(ごとういん・ごゆいん)1 枚 雅亮法師 御湯印(ごとういん・ごゆいん)1 枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

法師 御城印 3枚セット

¥880

法師の〈御湯印〉と法師にゆかりの深い小松城址の〈御城印〉、また法師にも何度か投宿され、現在も玄関前にございます、黄門杉をお手植えされた、前田利常の〈武将印〉の法師の歴史を感じることができる、法師御城印 3枚セットです。 ■ご注意下さい こちらの御城印や武将印は、お城や城跡の管理者が発行する入場などの証明書ではございません。個人が記念としてお楽しみ頂けるようお役立て下さいませ。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈法師について~北陸最古の宿~〉 開山1300年を迎えた日本三大霊峰「白山」の歴史と同じくして法師の歴史も始まりました。 白山で厳しい修行をしていた泰澄大師の夢枕に白山大権現が現れ、地中深く隠れた霊泉のことを告げました。 その神のお告げに従いこの粟津へ赴き、霊泉を掘り当てた大師は、これまでずっと身近に使えていた弟子の雅亮法師に湯宿を建てさせ、その湯守りをまかせました、これが「法師」の始まりでございます。 雅亮法師以後、二代目より法師善五郎が代々継承し、その後四十六代に渡り一族のみで経営を続けている世界でも珍しい旅館として現在も湯を守り続けております。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【法師 御城印 3枚セット】 ■法師 御湯印(ごとういん・ごゆいん)1枚 前田利常 武将印(ぶしょういん)1 枚 小松城址 御城印(ごじょういん)1 枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

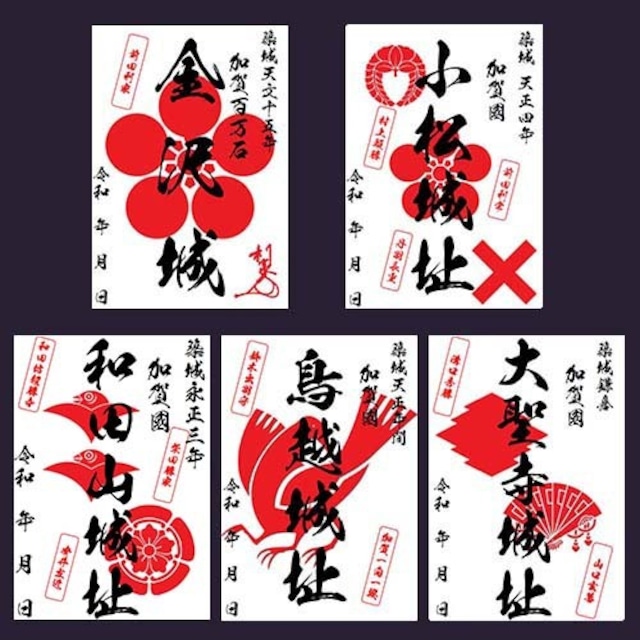

加賀 御城印 5枚セット

¥1,450

「金沢城」をはじめ「小松城址」「 和田山城」「鳥越城址」「大聖寺城址」の加賀の歴史を感じる〈御城印〉5枚セットです。 ■ご注意下さい こちらの御城印や武将印は、お城や城跡の管理者が発行する入場などの証明書ではございません。個人が記念としてお楽しみ頂けるようお役立て下さいませ。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【加賀 御城印 5枚セット】 ■金沢城 御城印(ごじょういん)1枚 小松城址 御城印(ごじょういん)1 枚 和田山城址 御城印(ごじょういん)1 枚 鳥越城址 御城印(ごじょういん)1 枚 大聖寺城址 御城印(ごじょういん)1 枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

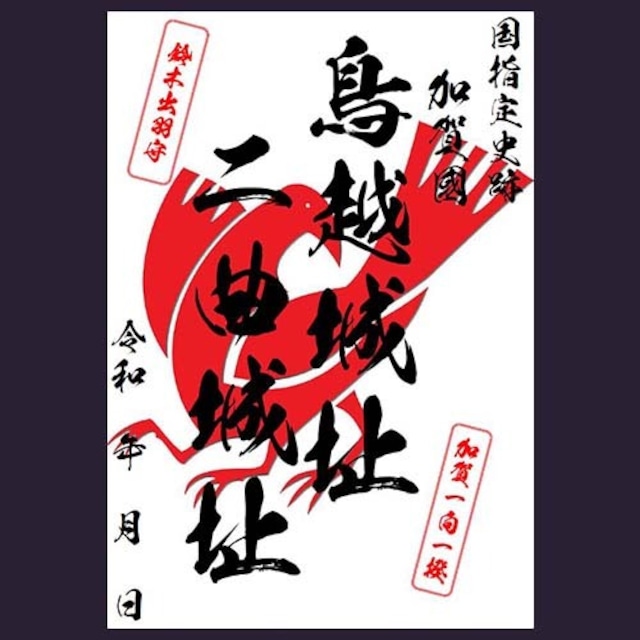

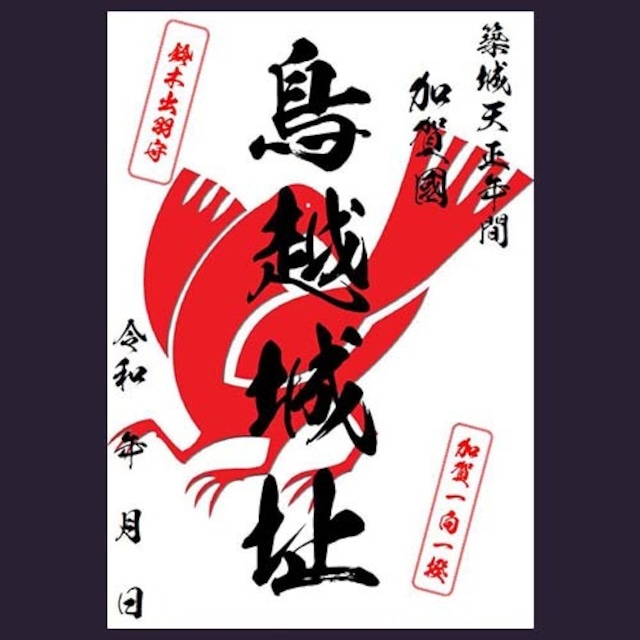

鳥越城址 二曲城址 御城印(ごじょういん)

¥330

石川県白山市にある鳥越城と二曲城址セットの「御城印」(ごじょういん)。 石山本願寺の重臣、鈴木出羽守が築城し一向一揆を指導したと言われる山城です。 家紋は、その鈴木出羽守の八咫烏をあしらっています。 御城印としてお楽しみいただけるほか、ポストカードサイズのフレームに入れてお楽しみいただけます。 ■ご注意下さい こちらの御城印や武将印は、お城や城跡の管理者が発行する入場などの証明書ではございません。個人が記念としてお楽しみ頂けるようお役立て下さいませ。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈鳥越城 二曲城址について〉 二曲城址は、鳥越城址の大日川対岸に位置し、大日川流域、小松方面の支城として築城された城とされています。しかし、二曲城址の麓に「殿様屋敷跡」と呼称される二曲城址と同時代の館跡が確認されていることから、殿様屋敷跡に住した領主が勢力を拡大し白山麓本願寺門徒の長として、鈴木出羽守となったともされています。 二曲城址は発掘調査により、本丸から五の郭の郭跡における遺構が確認されており、馬蹄形を有する城跡とされています。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【鳥越城 二曲城址 御城印(ごじょういん)】 ■鳥越城 二曲城址 御城印(ごじょういん)1枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

加賀の戦国武将 8枚セット

¥2,320

加賀の戦国武将「前田利家」「前田利常」「山口玄蕃」「溝口秀勝」「鈴木出羽守」「村上頼勝」「丹羽長重」「柴田勝家」の武将印8枚セットです。 戦国時代から安土桃山時代にかけて加賀の国を舞台に活躍した戦国武将のセットになります。 ■ご注意下さい こちらの御城印や武将印は、お城や城跡の管理者が発行する入場などの証明書ではございません。個人が記念としてお楽しみ頂けるようお役立て下さいませ。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【加賀の戦国武将 8枚セット】 ■前田利家 武将印 1 枚 前田利常 武将印 1 枚 山口玄蕃 武将印 1 枚 溝口秀勝 武将印 1 枚 鈴木出羽守 武将印 1 枚 村上頼勝 武将印 1 枚 丹羽長重 武将印 1 枚 柴田勝家 武将印 1 枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

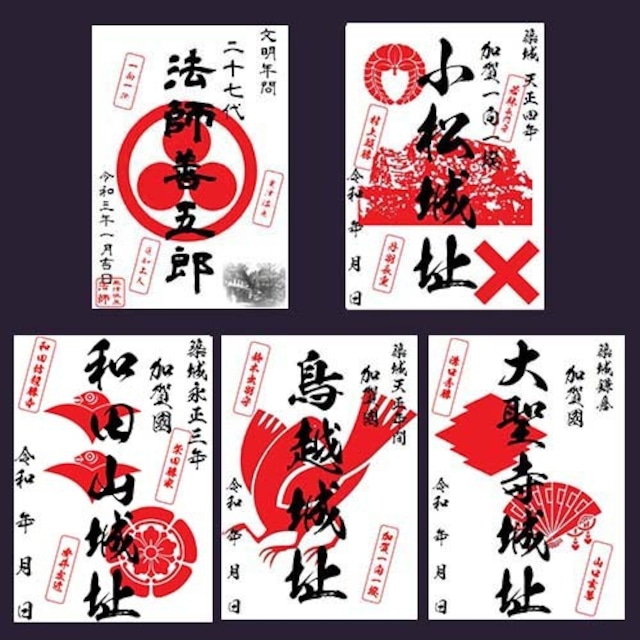

加賀一向一揆 5枚セット

¥1,450

当館「二十七代 法師善五郎」と「 和田山城址」「鳥越城址」「小松城址(*城址石垣背景)」「大聖寺城址」の加賀一向一揆の歴史を感じる〈加賀一向一揆〉5枚セットです。 加賀一向一揆の頃、当館当主は二十七代、法師善五郎でした。 現当主の四十六代目からは十九代も前の当主の時代の加賀一向一揆の際、蓮如上人が逃れる途中に法師で飯炊きに身をやつしていたという逸話もございます。その「二十七代 法師善五郎」と加賀一向一揆の頃に築城された石川県能美市にある国史跡、「和田山城址」の御城印、石山本願寺の重臣、鈴木出羽守が築城し一向一揆を指導したと言われる山城「鳥越城址」、一向一揆の武将で元本願寺家臣。天正四年に小松城を築城しました若林長門守を入れました「小松城址」の御城印をセットにしました。 ■ご注意下さい こちらの御城印や武将印は、お城や城跡の管理者が発行する入場などの証明書ではございません。個人が記念としてお楽しみ頂けるようお役立て下さいませ。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【加賀一向一揆 5枚セット】 ■二十七代 法師善五郎 1枚 和田山城址 御城印(ごじょういん)1 枚 鳥越城址 御城印(ごじょういん)1 枚 小松城址*城址石垣背景 御城印(ごじょういん)1 枚 大聖寺城址 御城印(ごじょういん)1 枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

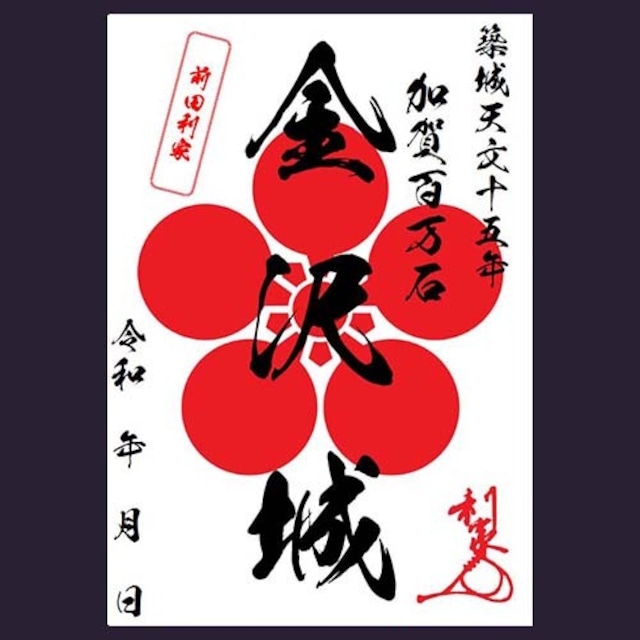

金沢城 御城印(ごじょういん)

¥330

石川県金沢市にある金沢城の「御城印」(ごじょういん)。 江戸時代の加賀藩主、前田利家の家紋、梅の花びらをした「加賀梅鉢」が配されています。 御城印としてお楽しみいただけるほか、ポストカードサイズのフレームに入れてお楽しみいただけます。 ■ご注意下さい こちらの御城印や武将印は、お城や城跡の管理者が発行する入場などの証明書ではございません。個人が記念としてお楽しみ頂けるようお役立て下さいませ。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈金沢城について〉 天文15年(1546年)に創建された金沢御堂は、地元の大坊主衆や本願寺の坊官たちが取り仕切っていました。 金沢城は天正8年(1580年)加賀一向一揆の拠点となっていた金沢御堂を陥落させた佐久間盛政がその跡に築いた城を、天正11年(1583年)前田利家が加賀支配の拠点とすべく築城の名手といわれる高山右近を招いて近世城郭へと改修しました。 天守は落雷により焼失。現存している櫓と門は石川門や三十軒長屋などわずかですが、当時の櫓の数は全国最大級で加賀百万石の威容を誇り、現在も復元整備が行われています。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【金沢城 御城印(ごじょういん)】 ■金沢城 御城印(ごじょういん)1枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

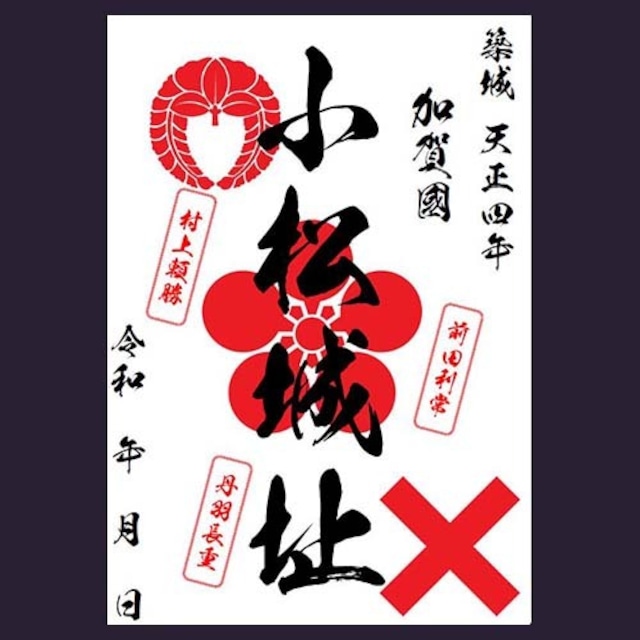

小松城址 御城印(ごじょういん)

¥330

法師のある、小松市にある小松城址の「御城印」(ごじょういん)。 城主であった、村上氏のさがり藤、丹羽氏のすじかいもん、前田家の梅鉢の家紋が配されています。 御城印としてお楽しみいただけるほか、ポストカードサイズのフレームに入れてお楽しみいただけます。 ■ご注意下さい こちらの御城印や武将印は、お城や城跡の管理者が発行する入場などの証明書ではございません。個人が記念としてお楽しみ頂けるようお役立て下さいませ。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈小松城について〉 小松城は、天正年間に若林長門によって築かれました。若林長門は、一向一揆の武将で元本願寺家臣。天正7年に柴田勝家に攻められて落城、その後織田信長の命により村上頼勝が城主としました。 慶長3年、頼勝は越後村上に移され、松任城主丹羽長重が入城。慶長5年、関ヶ原で西軍に与した長重は、金沢城主前田利長と合戦したが敗退、戦後長重は所領没収となり、長重の所領は前田利長に与えられました。 寛永16年、前田利常が隠居する際、小松城を隠居所とし、二の丸・三の丸を増築し、新たに石垣が組まれるなど大改修を行いました。利常は小松城で19年間隠居生活を送り、万治元年に没した後は、以降明治まで城番が置かれ維持されましたが。明治5年 廃城となりました。 現在は天守台及び内堀の石垣が残り、建造物は、鰻橋御門が小松市園町の来生寺寺門に移築され現存。兎御門扉及び葭島御殿兎門扉が金沢市の成巽閣で、二階御亭入口扉が小松市丸の内公園町の小松市立博物館で、それぞれ保管されています。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【小松城址 御城印(ごじょういん)】 ■ 小松城址 御城印(ごじょういん)1 枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

小松城址 御城印(ごじょういん)*加賀一向一揆Ver.

¥330

法師のある、小松市にある小松城址の「御城印」(ごじょういん)。 こちらは、加賀一向一揆の頃に築城された若林長門守と城壁をモチーフにしました、加賀一向一揆オリジナル御城印になります。 若林氏は天正7年には、柴田勝家に滅ぼされ、その後城主となった、村上氏のさがり藤、丹羽氏のすじかいもんを背景にしております。 御城印としてお楽しみいただけるほか、ポストカードサイズのフレームに入れてお楽しみいただけます。 ■ご注意下さい こちらの御城印や武将印は、お城や城跡の管理者が発行する入場などの証明書ではございません。個人が記念としてお楽しみ頂けるようお役立て下さいませ。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈小松城について〉 小松城は、天正年間に若林長門守によって築かれました。若林長門は、一向一揆の武将で元本願寺家臣。天正7年に柴田勝家に攻められて落城、その後織田信長の命により村上頼勝が城主となりました。 慶長3年、頼勝は越後村上に移され、松任城主丹羽長重が入城。慶長5年、関ヶ原で西軍に与した長重は、金沢城主前田利長と合戦したが敗退、戦後長重は所領没収となり、長重の所領は前田利長に与えられました。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【小松城址 御城印*城址石垣背景】 ■ 小松城址*城址石垣背景 御城印(ごじょういん)1 枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

鳥越城址 御城印(ごじょういん)

¥330

石川県白山市にある鳥越城址の「御城印」(ごじょういん)。 石山本願寺の重臣、鈴木出羽守が築城し一向一揆を指導したと言われる山城です。 家紋は、その鈴木出羽守の八咫烏をあしらっています。 御城印としてお楽しみいただけるほか、ポストカードサイズのフレームに入れてお楽しみいただけます。 ■ご注意下さい こちらの御城印や武将印は、お城や城跡の管理者が発行する入場などの証明書ではございません。個人が記念としてお楽しみ頂けるようお役立て下さいませ。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈鳥越城について〉 鳥越城は白山麓の旗本、鈴木出羽守を城主として、加賀一向一揆討滅の経路がはかられる中で、山内衆の抵抗の拠点として築城されました。 織田方の柴田勝家軍によって落城し、鈴木一族は滅ぼされ、その後織田方の吉原次郎兵衛の管理下に置かれましたが、白山麓門徒の抵抗は続き攻防戦が展開されました。 天正10年(1582年)、織田方の佐久間盛政によって鎮圧され、三百余人が磔に処せられました。この鳥越城は、加賀一向一揆の栄光と挫折を最後まで担い続けた、白山麓門徒たちの記録として歴史上の意義を持ちます。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【鳥越城址 御城印(ごじょういん)】 ■鳥越城址 御城印(ごじょういん)1枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

粟津温泉 泰澄法師ゆかりの〈大王寺の御朱印帳2冊〉セット

¥4,180

1300年前に、白山大権現からのお告げを受けた泰澄大師によって粟津の地で掘り当てられた霊泉とも言われる粟津温泉。その粟津温泉の始まりからある大王寺の〈御朱印帳2冊〉セットです。 御朱印帳は加賀友禅風の絵柄で、〈蓮の花を持ち舞う天女〉〈微笑みかける天女〉の2種類を各1冊のお届けになります。 *御朱印帳の中は白紙の状態でお届けになります。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈大王寺について〉 大王寺は養老二年(718年)に泰澄大師によって開かれた「高野山真言宗」の寺院です。 泰澄大師は、聖域として禁則の地であった霊峰白山を白山神(白山妙理大権現)に導かれて開山された高僧です。 白山の山頂で修行中の泰澄大師の元に再び白山神が十一面観世音菩薩のお姿で現れ、 「この白山のふもとから山川を越えて五、六里行ったところに粟津という村があり、そこには薬師如来の慈悲による霊験あらたかな温泉がある。しかしながら、まだ、だれ一人として地中深くに隠れたその霊泉のことを知らぬ。お前は、ご苦労ではあるが山を下りて粟津村へ行き、村人と力を合わせて温泉を掘り出し、末永く人びとのために役立てるがよい」 と告げられました。 霊告に従い粟津の地を訪れた泰澄大師は村人とともに温泉を掘り当てました。この時、そのお力に感嘆した住民の請いに応じて、泰澄大師は首に掛けた掛佛薬師如来と自ら刻した聖観世音菩薩を守護仏として残され、「泰應寺(たいおうじ)」と名づけられました。これが大王寺の開創であります。 その後、中世期に戦火のため建物が焼失した時期もありましたが、 延亨二年(1745年)に僧来順によって再興、「養老山 大王寺」と号し、現在に至ります。 本堂には、一寸八分の掛佛「薬師瑠璃光如来」が、等身大の「聖観世音菩薩」の光背中央に掛けられており、貴重で稀な不二一体の秘仏となって鎮座なさっております。 〈法師について~北陸最古の宿~〉 開山1300年を迎えた日本三大霊峰「白山」の歴史と同じくして法師の歴史も始まりました。 白山で厳しい修行をしていた泰澄大師の夢枕に白山大権現が現れ、地中深く隠れた霊泉のことを告げました。 その神のお告げに従いこの粟津へ赴き、霊泉を掘り当てた大師は、これまでずっと身近に使えていた弟子の雅亮法師に湯宿を建てさせ、その湯守りをまかせました、これが「法師」の始まりでございます。 雅亮法師以後、二代目より法師善五郎が代々継承し、その後四十六代に渡り一族のみで経営を続けている世界でも珍しい旅館として現在も湯を守り続けております。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【大王寺の御朱印帳(だいおうじ ごしゅいんちょう)】 ■大王寺 蓮の花を持ち舞う天女の御朱印帳 1冊 大王寺 微笑みかける天女の御朱印帳 1冊 *御朱印帳の中は白紙の状態でお届けになります。

-

大聖寺城址 御城印(ごじょういん)

¥330

石川県加賀市にある大聖寺城址の「御城印」(ごじょういん)。 城主であった、溝口秀勝自ら図案化したといわれる五階菱と檜扇が配されています。 その後入城された山口玄蕃頭宗永の菩提寺でもあります全昌寺さんには、当館の以前の善五郎が五百羅漢を寄進されておられます。 御城印としてお楽しみいただけるほか、ポストカードサイズのフレームに入れてお楽しみいただけます。 ■ご注意下さい こちらの御城印や武将印は、お城や城跡の管理者が発行する入場などの証明書ではございません。個人が記念としてお楽しみ頂けるようお役立て下さいませ。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈大聖寺城について〉 大聖寺城は鎌倉時代に築かれた城です。戦国時代には一向一揆の拠点となっていましたが、織田信長によって加賀が平定されると、信長は柴田勝家に命じて城を修復させました。1583年(天正11年)の「賤ヶ岳の戦い」で勝家が敗れた後は、溝口秀勝が入城しています。「関ケ原の戦い」では時の城主、山口玄蕃頭宗永が西軍についたため、前田利長に攻められ落城しました。その後は前田家の家臣が城代を務めましたが、元和の一国一城令によって廃城となりました。しかし1639年(寛永16年)には前田利治が7万石を分けられて大聖寺藩を立藩し、跡地に大聖寺陣屋を設けました。 現在は錦城山公園として整備されており、茶室の長流亭は小堀遠州の設計によるもので国の重要文化財に指定されています。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【大聖寺城址 御城印(ごじょういん)】 ■ 大聖寺城址 御城印(ごじょういん)1 枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

和田山城址 御城印(ごじょういん)

¥330

石川県能美市にある国史跡、和田山城址の「御城印」(ごじょういん)。 戦国時代、一向一揆の頃に築城され変遷を重ねながら柴田勝家の家臣安井家清(左近)が城主となっております。家紋は柴田勝家の、2羽の雁(がん)の意匠が配されています。 柴田家の雁は、上と下で口が阿吽となっているのが特徴です。 御城印としてお楽しみいただけるほか、ポストカードサイズのフレームに入れてお楽しみいただけます。 ■ご注意下さい こちらの御城印や武将印は、お城や城跡の管理者が発行する入場などの証明書ではございません。個人が記念としてお楽しみ頂けるようお役立て下さいませ。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈和田山城について〉 和田城のある和田山には弥生末期の竪穴建物跡や高床式倉庫跡や多数の古墳やがあり、この古墳に埋葬された人は、強大な武力によって能美地域を支配した首長であったと推測されます。 そのような場所に、戦国時代になると、永正3年(1506年)には和田坊超勝寺によってこの和田山城が築かれました。 天正3年(1575年)に越前一向一揆を制圧した織田信長は、柴田勝家を配し、柴田勝家はこの和田山城に家臣の安井左近を入れて改修させたと見られ、現在の遺構はこの時のものであると考えられます。 和田山城跡は、本丸の北側と南側には土塁があり、北側の二の丸の北側にも大きな土塁があり、ここには櫓があったものと思われ、厳重な防御施設が設けられています。また空堀もたいへん深く幅の広いもので、虎口、犬走などの遺構もしっかり残っていて、第一級の遺構を残しています。現在は国史跡、和田山・末寺山史跡公園として散策することもできます。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【和田山城 御城印(ごじょういん)】 ■和田山城 御城印(ごじょういん)1枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

前田利家 武将印(ぶしょういん)

¥330

前田利家の武将印(ぶしょういん)。 前田家の家紋「梅鉢」を配した武将印です。 武将印としてお楽しみいただけるほか、ポストカードサイズのフレームに入れてお楽しみいただけます。 ■ご注意下さい こちらの御城印や武将印は、お城や城跡の管理者が発行する入場などの証明書ではございません。個人が記念としてお楽しみ頂けるようお役立て下さいませ。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈前田利家について〉 戦国時代から安土桃山時代にかけての武将・戦国大名。加賀藩主前田氏の祖。豊臣政権の五大老の一人。 はじめ小姓として織田信長に仕え、青年時代は赤母衣衆として従軍し、槍の名手であったため「槍の又左」の異名を持った。 その後柴田勝家の与力として、北陸方面部隊の一員として各地を転戦し、能登一国23万石を拝領し大名となる。 信長が本能寺の変により明智光秀に討たれると、はじめ柴田勝家に付くが、後に羽柴秀吉に臣従。 以後、豊臣家の宿老として秀吉の天下平定事業に従軍し、加賀国・越中国を与えられ加賀藩百万石の礎を築く。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【前田利家 武将印(ぶしょういん)】 ■ 前田利家 武将印(ぶしょういん)1 枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

前田利常 武将印(ぶしょういん)

¥330

法師とゆかりのある、前田利常の武将印(ぶしょういん)。 前田家の家紋「梅鉢」を配した武将印です。 当館「法師」にも何度か投宿され、黄門杉をお手植えされたと言われております。 黄門杉は、現在も法師の玄関前にございます。 武将印としてお楽しみいただけるほか、ポストカードサイズのフレームに入れてお楽しみいただけます。 ■ご注意下さい こちらの御城印や武将印は、お城や城跡の管理者が発行する入場などの証明書ではございません。個人が記念としてお楽しみ頂けるようお役立て下さいませ。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈前田利常について〉 安土桃山時代末期から江戸時代初期の武将・大名。加賀藩の第2代藩主。加賀前田家3代。 前田利家の四男として誕生。徳川将軍家、徳川秀忠の娘・珠姫を妻に迎え、徳川家との関係も深く、また四女の富姫が八条宮智忠親王妃となり、幕府に批判的な後水尾院とも深く親交したこともあり、京風文化の移入にも努め、「加賀ルネサンス」と呼ばれる華麗な金沢文化を開花させます。 江戸、京都などの文化を好んだことからもかぶき者としても有名で隠居後は法師のある小松市にあった小松城にて治水や農政事業、また御細工所を設立し、金工師の後藤顕乗や後藤覚乗、蒔絵師の五十嵐道甫や清水九兵衛など、京都や江戸から優れた一流の名工たちを高禄で召し抱え、藩内の美術工芸の振興に努めました。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【前田利常 武将印(ぶしょういん)】 ■ 前田利常 武将印(ぶしょういん)1 枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

溝口秀勝 武将印(ぶしょういん)

¥330

溝口秀勝の武将印(ぶしょういん)。 五階菱紋をあしらっております。 武将印としてお楽しみいただけるほか、ポストカードサイズのフレームに入れてお楽しみいただけます。 ■ご注意下さい こちらの御城印や武将印は、お城や城跡の管理者が発行する入場などの証明書ではございません。個人が記念としてお楽しみ頂けるようお役立て下さいませ。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈溝口秀勝について〉 溝口秀勝は、溝口勝政の長男として1548年に生まれました。 20歳頃から丹羽長秀の家臣となり加賀大聖寺の城主となり、のちに豊臣秀吉につかえます。 関ケ原の戦いでは東軍に属し,上杉遺民一揆を鎮定。初代、新発田藩主となった。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【溝口秀勝 武将印(ぶしょういん)】 ■ 溝口秀勝 武将印(ぶしょういん)1 枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

山口玄蕃 武将印(ぶしょういん)

¥330

山口玄蕃の武将印(ぶしょういん)。 檜扇の紋をあしらっております。 武将印としてお楽しみいただけるほか、ポストカードサイズのフレームに入れてお楽しみいただけます。 ■ご注意下さい こちらの御城印や武将印は、お城や城跡の管理者が発行する入場などの証明書ではございません。個人が記念としてお楽しみ頂けるようお役立て下さいませ。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈山口玄蕃について〉 山口宗永は、山口光広の子として1545年に生まれました。 初めは山口宗長とも名乗り、山口甚兵衛、山口玄蕃頭宗永とも称します。 豊臣秀吉に仕え、慶長2年(1597年)、小早川氏を継いだ秀吉の甥・小早川秀秋の補佐するため豊臣政権から付家老として送り込まれ、慶長の役では朝鮮に渡って秀秋を補佐しました。しかし、秀秋とは折り合いが悪く、秀秋が慶長3年(1598年)に筑前国名島城から越前国北ノ庄城へ転封されると、加賀大聖寺城の独立大名に取り立てられました。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【山口玄蕃 武将印(ぶしょういん)】 ■ 山口玄蕃 武将印(ぶしょういん)1 枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

鈴木出羽守 武将印(ぶしょういん)

¥330

鈴木出羽守の武将印(ぶしょういん)。 八咫烏の紋をあしらっております。 武将印としてお楽しみいただけるほか、ポストカードサイズのフレームに入れてお楽しみいただけます。 ■ご注意下さい こちらの御城印や武将印は、お城や城跡の管理者が発行する入場などの証明書ではございません。個人が記念としてお楽しみ頂けるようお役立て下さいませ。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈鈴木出羽守について〉 鈴木出羽守は、白山麓山内惣庄の旗本、鈴木氏の一族といわれていますが詳細は不明。 築城年代は定かではありませんが、鳥越城を築城。 鈴木出羽守は加賀一向一揆、白山麓山内衆の総大将として織田信長による加賀侵攻に対抗。天正8年(1580年)柴田勝家によって攻められ二曲城とともに落城、鈴木一族は滅亡しました。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【鈴木出羽守 武将印(ぶしょういん)】 ■ 鈴木出羽守 武将印(ぶしょういん)1 枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

村上頼勝 武将印(ぶしょういん)

¥330

村上頼勝の武将印(ぶしょういん)。 下り藤の紋をあしらっております。 武将印としてお楽しみいただけるほか、ポストカードサイズのフレームに入れてお楽しみいただけます。 ■ご注意下さい こちらの御城印や武将印は、お城や城跡の管理者が発行する入場などの証明書ではございません。個人が記念としてお楽しみ頂けるようお役立て下さいませ。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈村上頼勝について〉 安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将・大名。越後村上藩初代藩主。 頼勝は信濃村上氏に出自するものとされるが、その系譜は判然としない。 初名を政之助といい、信濃村上氏が没落した後、12歳のとき丹羽長秀の客分に招かれた。 天正10年(1582年)頃、長秀は近江海津城を修復し、頼勝に守らせたました。また、天正11年(1583年)、賤ヶ岳の戦いで羽柴秀吉に助勢した長秀は、戦後越前・若狭・加賀南半国(能美郡・江沼郡)を与え、これに伴い、能美郡の小松城には頼勝が入場。小松城主となりました。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【村上頼勝 武将印(ぶしょういん)】 ■ 村上頼勝 武将印(ぶしょういん)1 枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

丹羽長重 武将印(ぶしょういん)

¥330

丹羽長重の武将印(ぶしょういん)。 筋交いの紋をあしらっております。 武将印としてお楽しみいただけるほか、ポストカードサイズのフレームに入れてお楽しみいただけます。 ■ご注意下さい こちらの御城印や武将印は、お城や城跡の管理者が発行する入場などの証明書ではございません。個人が記念としてお楽しみ頂けるようお役立て下さいませ。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈丹羽長重について〉 安土桃山時代から江戸時代前期にかけての武将・大名。越後村上藩初代藩主。 元亀2年(1571年)、織田氏の家臣・丹羽長秀の長男として誕生。 織田信長の死後は、父・長秀と共に羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)に従い、天正11年(1583年)の賤ヶ岳の戦いや天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いに出陣し、その後秀吉から羽柴姓の名字を与えられました。 同年に父が死去し、越前国・若狭国・加賀国2郡123万石を相続した。ところが、佐々成政の越中征伐に従軍した際、家臣に成政に内応した者がいたとの疑いをかけられ、羽柴秀吉によって越前国・加賀国を召し上げられ、若狭1国15万石となり、さらに天正15年(1587年)の九州平定の際にも家臣の狼藉を理由に若狭国も取り上げられ、僅かに加賀松任4万石の小大名に成り下がった。これは、秀吉が丹羽氏の勢力を削ぐために行った処置であるといわれている。天正16年(1588年)、豊臣姓を下賜されました。その後、秀吉による小田原征伐に従軍した功によって、加賀国小松12万石に加増移封され、このときに従三位、参議・加賀守に叙位・任官されたため、小松宰相と称されました。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【丹羽長重 武将印(ぶしょういん)】 ■ 丹羽長重 武将印(ぶしょういん)1 枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙

-

柴田勝家 武将印(ぶしょういん)

¥330

柴田勝家の武将印(ぶしょういん)。 二つ雁金紋をあしらっております。 武将印としてお楽しみいただけるほか、ポストカードサイズのフレームに入れてお楽しみいただけます。 ■ご注意下さい こちらの御城印や武将印は、お城や城跡の管理者が発行する入場などの証明書ではございません。個人が記念としてお楽しみ頂けるようお役立て下さいませ。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 〈柴田勝家について〉 戦国時代から安土桃山時代にかけての武将・大名。越後村上藩初代藩主。 柴田勝義の子といわれていますが出自は不明です。 天正8年(1580年)3月、信長と本願寺に講和が結ばれた途端に北陸方面は活発化し、 勝家は一向一揆の司令塔金沢御堂を攻め滅ぼして、軍を北加賀・越中境まで進め、一向一揆を制圧。11月、加賀を平定する。さらにその勢いのまま能登国・越中国にも進出を果たす。 また、佐久間信盛が失脚したことによって、名実ともに織田家の筆頭家老に位置しました。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【柴田勝家 武将印(ぶしょういん)】 ■ 柴田勝家 武将印(ぶしょういん)1 枚 ■サイズ:100×148㎜(はがきサイズ) ■紙